棹の材質、型で三線の音色を聞き比べた実験があった!

これまで三線の棹の型や材質について簡単に解説してきました。

(参照記事:三線の型を選ぶ前に知っておいてほしいこと|黒木が一番? 棹の材質から見た沖縄三線)

たぶんお読みいただいた方にとって知りたいのは「音色の違い」ですよね。

「理屈はいーから、音はどー違うんよ?」ということだと思います(^^;

でも、音色の良し悪しってかなり主観的なことなので、どうお伝えすれば良いのか本当に悩みます。

以前、三線の型の違いと材の違いによる音色の傾向について書いてある記事をネットで読んだことがありますが、やはりその方の「主観」になっちゃうんですよね~

で、いろいろ探しているうちにおもしろい資料を発見したのでご紹介します!

音色の評価実験

その資料とは、、

「三線の正型と名器の音色分析」

前にご紹介した三線鑑定会を行っている団体が県立博物館と協同で行った「三線の音色」の実験です。

実験内容を簡単に説明しますね。

- 実験の材料として、盛嶋開鐘(参照記事:三線は真壁型が圧倒的に多い理由)写しの棹を一流職人が黒木、縞黒檀、ゆし木の3挺製作

- 黒木で与那城と久場春殿の2挺を製作

- 盛嶋開鐘の胴の複製品を製作

- 照喜名朝一氏が「龍落し」と「かぎやで風節」をそれぞれの棹を装着して演奏したものを録音

- 聴衆を古典音楽の師範クラス、三線製作者、三線実演家などのクラスに分けて聴いてもらい、聴き比べてどれが上等な音色かを答えてもらう

というものです。

重要無形文化財保持者(よーするに人間国宝)の照喜名朝一氏が協力してんだから凄い実験ですね。

全ての演奏を、弦の同じ位置、同じ強さ、同じテンポで弾くのって超人技かもしれないですから、やはり人間国宝じゃないと不可能だったのかもしれんですね。

それはさておき、「上等な音色」というのは、この場合個人の主観で答えています。聴取参加者をグループ分けして個人の主観を集計した実験ですね。集計した分、一人だけの主観よりも一般化できそうです。

ひとまず結果を見ていきましょう。

実験の結果やいかに?

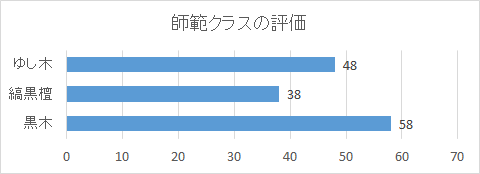

師範クラスの評価

師範クラスがどれを「上等な音」として選んだかの結果です。

「師範クラス」といっても、芸歴40年以上の師範の先生方と、古典音楽を専攻している沖縄県立芸術大学大学院生の方たちです。

真壁型の材質違いによる比較

黒木416g、縞黒檀363g、ゆし木301g。3つの音を順序を変えて12通り聴いてもらい、どれが上等な音色か一つを選んでもらった結果です。

黒木が一番多く票を得ていますね。次いで、ゆし木、縞黒檀と続きます。

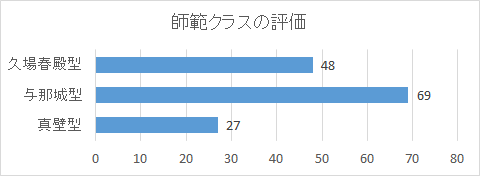

型の違いによる比較

同じ黒木の材を使って同じ職人が打った棹です。

真壁416g、与那城545g、久場春殿720g。こちらも3つの音を順番を変えて聴いてもらっています。

ここでは与那城がダントツですね。次いで久場春殿、真壁はもっとも票が少ない結果になりました。

棹の重さがぜんぜん違いますね。同じ材質で重いということはそれだけ太いということ。つまり音色的には重厚な音になっていると思われます。

古典の師範クラスは重厚な音を好まれるのかもしれませんね。

一般の人々の評価

資料では「一般の人々」として分けてあるんですが、ぜんぜん「一般」じゃない人たちです(笑)

残念ながら、ここからは材質の違いによるデータしかありませんでした。

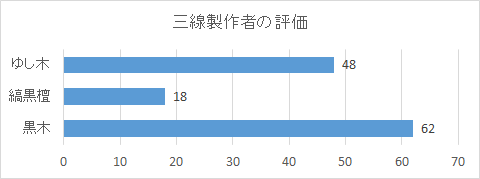

三線製作者の評価

いきなりきましたね。年間複数挺の三線を製作する人(11人)の評価ですが、「誰が”一般の人々”やねん!」て感じです(笑)

傾向としては、上の師範クラスと同様でしょうか。やはり黒木が一番票を集めています。

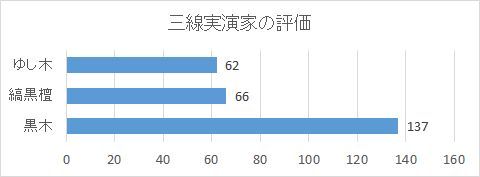

三線実演家の評価

こちらはコンクールで新人賞以上の入賞歴のある人(24人)の評価です。

ここでも黒木がダブルスコアです。

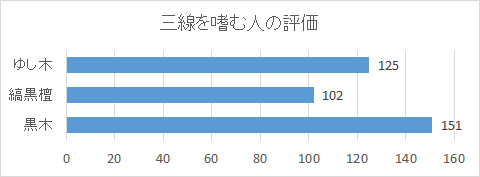

三線を嗜む人

「嗜む人」ってビミョーな表現ですね。入賞歴はないけれど三線が好きな人(30人)の評価です。

これまでの結果に比べて差が縮まっていますね。それでも黒木がトップですが。

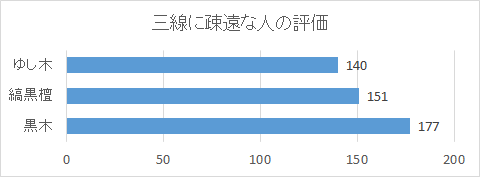

三線に疎遠な人

資料によると「三線は聞く程度」の人だそうです(39人)。疎遠っていうのかな。

それはともかく、初めて縞黒檀が2位になりました。

三線を普段から聴いている人たちとは明らかに違う傾向ですね。

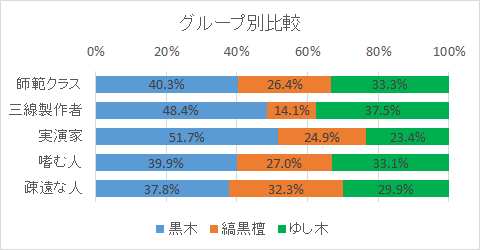

まとめ

どのグループにおいても黒木が最も多くの票を集めていました。

三線に疎遠な人を除いては、ゆし木が2番になっていたことが興味深いですね。

同じ黒木の仲間の縞黒檀が2番に来ると思っていたんですが、ちょっと意外な結果でした。

これは”ある条件で行った実験”の結果なので、あくまで参考ということでご理解いただけたらと思います。

一言で黒木と言っても、密度や杢目の入り方など100本あったら100本ともが違う個性を持っています。

以前にも書きましたが、細棹か太棹かなど棹の仕上げ方でも変わってくるでしょう。

三線になってからどれだけ年月が経過したかでも変わりますし、チーガを変えても違います。細かなことではウマを変えるだけで音色が変わったりします。

あ、ぜんぜんまとまらなくなってきました(大汗)

え~、最初に書いたように、音色の好みというのは主観的なものだと思います。

選ぶときに一つ言えるのは、まずは1挺手に入れてそれを弾き倒してから、「その三線と比べた時にどんなのが欲しいのか?」っていう線で考えていくと良いのではないでしょうか。

そうすることで、自分の好みの音色というのが見えてくるように思います。

●

というとで、三線の型の違いと材質の違いによる音色の実験データでした。

最後までお読みいただきありがとうございます!

データ引用:

「三線の正型と名器の音色分析」

園原謙(沖縄県立博物館・美術館主幹)著

2013年 琉球三線楽器保存育成会発行

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません